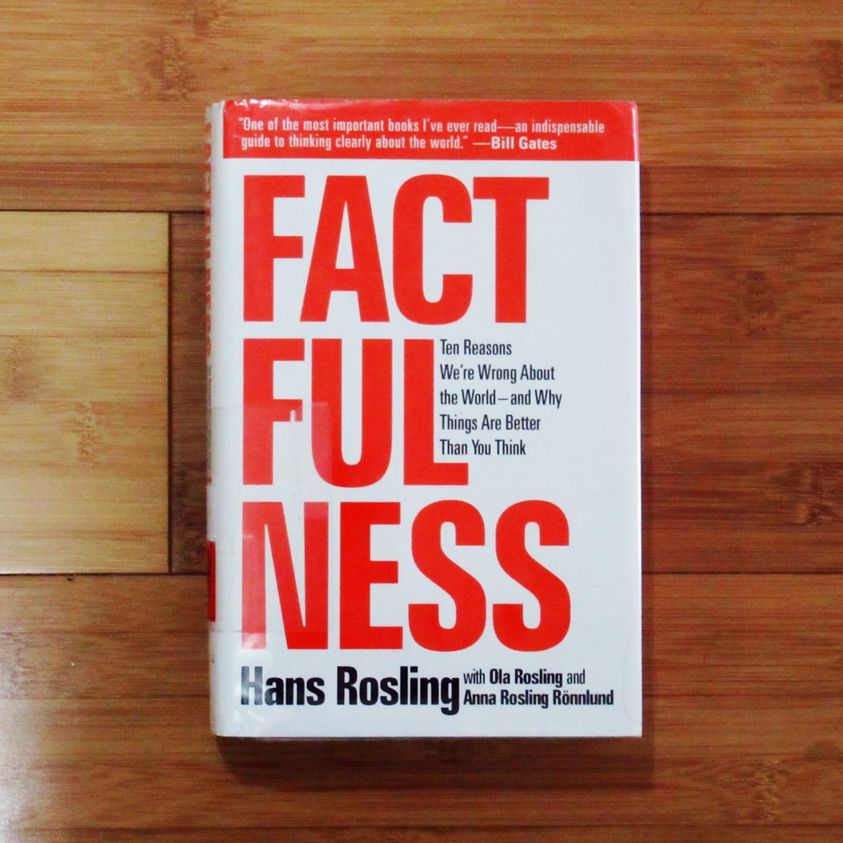

Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World, and Why Things Are Better Than You Think

Hans Rosling

Flatiron Books (2018)

342 hal

Pertama kali saya tahu tentang Hans Rosling dan yayasan Gapminder-nya kurang lebih 10 tahun yang lalu, dari seorang teman pakar media, selalu tahu info-info bagus di internet. Waktu itu beliau berbagi presentasi Hans Rosling di TED Talk, kalau tidak salah yang berjudul “Let My Dataset Change Your Mindset”. Dalam presentasi tersebut Rosling memaparkan bahwa ada jurang antara persepsi dan realitas mengenai kondisi sosial di dunia. Contohnya, di benak banyak orang Eropa, negara-negara di Asia dan Afrika masih sangat miskin dan terbelakang, tapi Rosling memperlihatkan data yang tersedia dari PBB, bagaimana negara-negara tersebut sudah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang.

Banyak orang berpikir bahwa kondisi dunia semakin memburuk, padahal menurut data yang ada justru sebaliknya, Rosling menekankan. Dunia bergerak ke arah lebih baik, di berbagai sektor.

“Factfulness” adalah perwujudan kuliah-kuliah Hans Rosling dalam bentuk buku, membawa misi melawan ‘global ignorance’, tulis Rosling di bab pengantar. Membacanya seperti mendengarkan Rosling membawakan presentasi di panggung, seru dan penuh semangat.

Jika ‘mindfulness’ adalah latihan memusatkan kesadaran dalam setiap hal yang kita lakukan, maka ‘factfulness’ adalah latihan membiasakan diri berpikir kritis, mendasarkan pandangan kita terhadap dunia berdasarkan fakta dan data terkini, bukan persepsi, asumsi, maupun pengetahuan yang sudah ketinggalan jaman.

Ini penting, di antaranya karena para pengambil keputusan di pemerintahan ataupun perusahaan tidak akan bisa membuat kebijakan yang benar, jika tidak didasari data yang akurat.

Bagaimana melatih factfulness?

Pertama, sadari bahwa pandangan kita terbatas. Kita tidak bisa melihat dunia apa adanya, karena ada filter antara “what it is” dengan “what we see/believe”. Filter ini berupa jendela-jendela realita yang dituntun oleh insting untuk menangkap perhatian kita. Insting-insting tersebut tertanam karena berguna untuk survival, namun tanpa sadar tetap kita gunakan meskipun bukan dalam konteks survival.

Factfulness menguraikan 10 insting (masing-masing dijelaskan dalam satu bab sendiri) yang membawa pada kesalahpahaman memandang dunia. Kita diajak mengenali insting-insting tersebut, dan bagaimana mengendalikannya. Di setiap akhir bab disediakan rangkuman praktis bagaimana berlaku factful untuk masing-masingnya.

Apa saja 10 insting itu?

1. Gap instinct, yaitu kepercayaan bahwa dunia terbagi dua kelas negara/bangsa : terbelakang/berkembang vs maju. Data menunjukkan, bahwa dari segi penghasilan, sebagian besar negara-negara di dunia berada di tengah-tengah. Itu pun, di dalam negaranya masing-masing, sebagian besar juga ada di tengah-tengah.

Karenanya Rosling berpendapat bahwa istilah berkembang vs maju tidak lagi tepat. Ia menyarankan membagi warga dunia ke dalam 4 level berdasarkan penghasilan. Di bab ini dijelaskan masing-masingnya.

2. Negativity instinct, yaitu kecenderungan kita lebih mudah melihat hal negatif dibanding yang positif. “Things are getting worse!”

Padahal menurut data, dunia mengalami kemajuan ke arah lebih baik di berbagai sektor. Misalnya, usia harapan hidup naik di seluruh dunia (artinya infrastruktur sosial membaik), jumlah penduduk yang sangat miskin (extreme poverty, level 1) berkurang setengahnya 20 tahun terakhir, dan lain-lain.

3. Straight line instinct, yaitu kesalahpahaman bahwa suatu grafik naik akan terus naik secara linier. Misalnya populasi akan terus bertambah. Padahal akan ada puncak, kelandaian, dan penurunan juga.

4. Fear instinct, ketika kesalahpahaman terjadi akibat rasa takut yang berlebihan, sehingga membesar-besarkan bahaya dari yang sesungguhnya. Rosling mencontohkan ketakutan akan bahan kimia tertentu membuat sebagian orang membesar-besarkan bahaya semua bahan kimia. Padahal, alam semesta isinya zat kimia!

5. Size instinct, yaitu kesalahan persepsi akibat hanya melihat satu angka statistik tanpa konteks dan pembanding. Misalnya angka total emisi karbon Cina dan India sangat besar, tetapi kalau dihitung per orang, ternyata angkanya kecil dibandingkan emisi karbon per orang di Amerika dan Eropa. Penduduk negara-negara Barat berkontribusi lebih besar terhadap perubahan iklim.

6. Generalization instinct, yaitu menyamaratakan suatu kelompok berdasarkan representasi tertentu. Misalnya, menganggap keseluruhan ‘Afrika’ seperti yang digambarkan dalam iklan anak-anak miskin kelaparan.

7. Destiny instinct, yaitu menganggap bahwa suatu bangsa atau masyarakat tidak akan berubah karena “memang budayanya begitu”. Tidak, kata Rosling. Masyarakat bisa berubah. Mungkin perubahannya lambat, tapi bisa.

8. Single perspective instinct, yaitu anggapan bahwa jawaban yang benar hanya ada satu. Padahal jawabannya bisa banyak, tergantung kasus, tergantung konteks. Tidak ada hanya satu solusi untuk suatu masalah, dan jika saja kita bisa membuka perspektif kita, solusi alternatif bisa ditemukan.

9. Blame instinct, yaitu anggapan bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi, kesalahan ada di satu pihak/orang saja, dan berhenti di situ. Padahal seringkali ada alasan di baliknya yang lebih besar. Dicontohkan tentang para pengungsi perang Syria yang tenggelam di laut Mediterrania. Orang menyalahkan penyedia perahu ilegalnya. Tetapi ada alasan lebih besar di baliknya, yaitu karena aturan imigrasi Uni-Eropa yang tidak memungkinkan pengungsi memasuki Eropa tanpa visa. Ya namanya pengungsi perang, bagaimana caranya dapat visa dengan cepat?

10. Urgency instinct, yaitu kecenderungan berlaku terburu-buru tanpa bepikir lebih matang dalam menghadapi sesuatu. Seringkali keputusan terburu-buru menghasilkan efek negatif. Ketika insting urgensi muncul, tarik nafas dan berhenti sejenak untuk berpikir lebih jelas, berdasarkan data dan fakta.

Di akhir buku, Rosling memaparkan 5 masalah darurat yang dihadapi manusia era ini, dan semua negara perlu bekerjasama mengantisipasinya sebaik-baiknya:

1. Pandemi global (betapa akurat prediksi Rosling!)

2. Keruntuhan finansial, seperti yang terjadi pada 2007-2008.

3. Perang Dunia III. Karenanya perdamaian dunia harus terus diperjuangkan.

4. Perubahan iklim.

5. Kemiskinan ekstrim.

Rosling mengajak para pendidik mulai mengajarkan factfulness kepada anak-anak, supaya mereka tumbuh menjadi manusia-manusia rasional yang bertindak berdasarkan data dan fakta, tidak sekadar insting.

Yayasan Gapminder menyediakan bahan dan data yang diperlukan untuk mengajarkannya (bisa dikunjungi di situs gapminder.com).

Tapi yang terpenting, kata Rosling, ajari anak-anak kita untuk rendah hati (dalam artian sadar bahwa pengetahuan diri kita terbatas dan harus selalu di-update) dan punya keingintahuan (untuk belajar).

Buku ini mulai ditulis tahun 2015 sebelum Hans Rosling didiagnosa kanker pankreas. Ia dan anak-anaknya (Ola dan Anna) yang sudah berkolaborasi belasan tahun dalam yayasan Gapminder, bekerja menyelesaikan draft buku ini sampai akhir hayatnya pada Februari 2017. Ia berharap, melalui buku ini visinya mengubah pola pikir lewat data dan fakta akan terus tersampaikan ke segala penjuru dunia.

Catatan pribadi:

Sebetulnya, dalam Islam juga ada konsep factfulness, yaitu sikap tabayyun, cek dan ricek berita/data/fakta. Masalahnya, diterapkan atau tidak oleh penganutnya? Hehe..

Berikut ini infografik dari Gapminder.com

https://www.gapminder.org/factfulness/

yang menggambarkan bagaimana terjadinya jurang antara pandangan orang terhadap dunia dengan kenyataannya, yaitu karena adanya filter yang menyaring perhatian kita sehingga hanya melihat yang dramatis.

Factfulness melatih mengenali ‘dramatic instincts’ dan bagaimana mengendalikannya.