Saat ini dunia memandang dengan ngeri perang Gaza. Sebagai orang luar, saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi selain yang dibaca di media. Sejak saya SD selalu ada berita perang Israel-Palestina tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Setelah ada media sosial barulah berita-berita mulai transparan dari yang terlibat langsung, tidak melalui jurnalis. Tapi mana yang benar? Spirit Factfulness menuntut kita untuk mengumpulkan data dan fakta dari sumber yang jelas untuk mendapatkan gambaran lebih utuh dan tidak mengandalkan asumsi. Spirit Thinking Fast and Slow menuntut kita untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa filter, menahan diri dari emosi berlebihan tanpa menilai secara akurat.

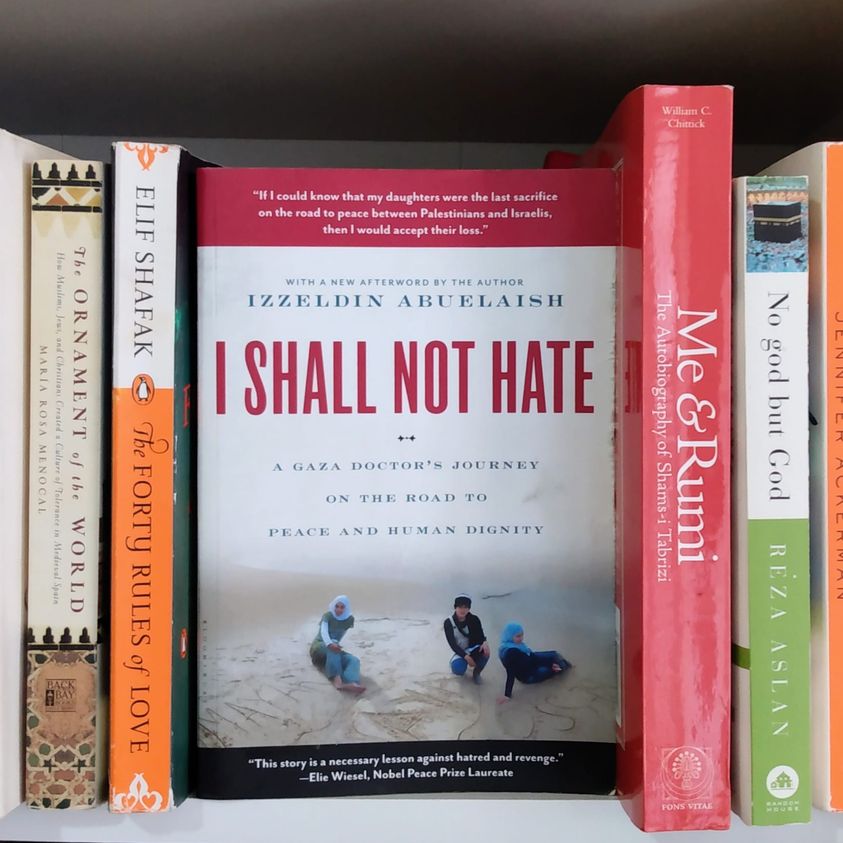

Karena itu, buku ini bagi saya adalah ‘obat’ yang tepat. Ditulis oleh orang asli Gaza yang lahir di kamp pengungsian pasca perang Nakba 1948, yang tanah keluarganya diambil alih, yang mengalami segala kesulitan hidup tinggal di Gaza, namun bekerja keras mengangkat dirinya, keluarganya, dan keseluruhan bangsanya ke arah yang lebih baik dengan tanpa jalan kekerasan. Tiga anaknya (yang menjadi sampul buku ini) dan satu keponakannya meninggal dalam perang Gaza 2009 ketika rumahnya dihancurkan tank Israel.

He has every reason to hate, but he chose not to. He wants peace instead.

I Shall Not Hate: A Gaza Doctor’s Journey On The Road to Peace and Human Dignity.

Izzeldin Abuelaish

Bloomsbury (2011), Random House Canada (2010)

240 hal

Izzeldin Abuleaish adalah orang Palestina asli Gaza, seorang dokter spesialis kandungan dengan subspesialisasi infertilitas, selain itu juga dokter ahli bidang kesehatan masyarakat (MPH). Ia lahir tahun 1955 di kamp pengungsian Jabalia di Gaza Utara, tidak lama setelah perang Nakba 1948 ketika keluarga besar kakeknya, yang merupakan kepala kampung terpandang, menyelamatkan diri dari perang dan meninggalkan tanah mereka (sekarang termasuk pinggiran kota Sderot) menuju Gaza yang tidak jauh dari sana.

Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, bahwa teritori Palestina terbagi menjadi 2 area geografis yang terpisah:

1.West Bank yang berbatasan dengan Yordania, areanya mungkin seluas Bali, di sini berdomisili mayoritas orang Palestina dan juga pusat pemerintahan Palestina. Yerusalem, Bethlehem ada di sini.

2. Gaza letaknya di pesisir Laut Tengah, berbatasan dengan Mesir di selatan. Areanya mungkin seluas Surabaya. Jaraknya ke West Bank mungkin seperti jarak dari Bogor ke Bandung.

Kedua tempat ini terpisah, tidak ada jalan tembus langsung kecuali lewat Israel, Mesir, dan Yordania. Ya bayangin aja dari Bogor ke Bandung tapi nggak boleh sembarang nerobos wilayah Jawa Barat di antara mereka, kira-kira gitu aja analoginya biar kebayang.

Di bab “Refugee Childhood” Izzeldin bercerita tentang masa kecilnya, sejarah gonjang-ganjing politik tanah airnya, namun lebih fokus ke Gaza yang dikenalnya luar dalam.

Pemicu konflik di daerah ini terjadi jauh sebelum 1948, yaitu sekira keruntuhan Ottoman di awal abad 20. Akhir perang dunia I, daerah kekuasaan Ottoman yang kalah lalu terbagi-bagi. Pemerintah Inggris melalui deklarasi Balfour tahun 1917 mengalokasikan Palestina untuk bangsa Yahudi yang pada saat itu memang sudah tinggal di sana sebagai minoritas, berdampingan dengan bangsa Arab Muslim dan Kristen yang mayoritas. Namun ketika British Mandate berakhir 14 Mei 1948, lalu Israel menyatakan daerah ini sebagai negaranya, dan mengusir bangsa lain (yang sebenarnya melanggar deklarasi Balfour yang menyatakan hak sipil dan religius bangsa selain Yahudi di daerah ini harus dilindungi).

Oya, sebelumnya harus dibedakan antara Yahudi sebagai ras/bangsa (terkait dengan DNA) dengan agama (Judaism). Karena bagi mereka seorang berdarah Yahudi tetap dianggap Yahudi meskipun tidak memeluk atau menjalankan agama Judaism (misalnya Yuval Harari yang atheis).

“Like most Palestinian children, I didn’t really have a childhood,” tulis Izzeldin. Ia lahir di kamp pengungsian, sebagai anak pertama dari istri kedua ayahnya. Sudahlah pengungsi, kehilangan tanah, miskin, lalu keluarga istri kedua ini juga awalnya dimusuhi oleh keluarga besar Abuelaish (kecuali sang kakek), karena istri kedua ini berasal dari kampung yang berbeda. Sejak kecil ia dan keluarganya hidup sulit, namun bekerja keras untuk bertahan hidup. Sebagai anak pertama laki-laki ia pun dituntut bertanggung jawab membantu keluarga.

Perang Enam Hari 1967 antara Israel dan negara-negara Arab yang terjadi di depan matanya mulai membentuk pandangan dunia Izzeldin yang waktu itu berusia 12 tahun. Setelah perang ini, daerah Gaza dikuasai Israel (sebelumnya di bawah Mesir) tapi masih terbuka. Penduduk Israel kadang berkunjung sebagai turis. Izzeldin kecil memanfaatkannya untuk mencari uang dengan membawakan tas bawaan mereka. Ia mulai berpikir tentang diskriminasi. Kenapa orang Israel seperti ini, Palestina seperti itu? Kenapa perlakuan pada kami berbeda?

Di sekolah, Izzeldin adalah murid yang pintar. Dengan dukungan beberapa gurunya ia menjadi murid yang berprestasi, walaupun hampir menyerah karena kecapekan antara bersekolah dan tuntutan bekerja menghidupi keluarganya. Gurunya bilang “Kamu anak pintar, nanti bisa melanjutkan kuliah dan jadi profesional.” Ia mulai bermimpi menjadi dokter setelah suatu hari masuk rumah sakit. Ia melihat bahwa rumah sakit adalah tempat penyembuh, tempat dokter dan perawat menolong sesama. “Kalau jadi dokter, nanti bisa memperbaiki hajat hidup keluarga sekaligus melayani masyarakat Palestina,” begitu pikirnya.

Masa remaja Izzeldin dihabiskan untuk sekolah dan bekerja. Karena perbatasan Gaza-Israel masih terbuka, ia sempat bekerja di pertanian di kota Ashqelon milik sebuah keluarga Yahudi yang memperlakukannya dengan baik dan memberi bayaran yang adil. Namun pada masa yang sama, keluarganya juga mengalami penggusuran rumah oleh tentara Israel di bawah Ariel Sharon. Dari sini ia mulai memahami bahwa orang Israel ada yang baik, ada yang kejam. Sejak itu ia menyadari bahwa ia harus mencari jalan damai untuk menjembatani perpecahan. “I had to commit myself to finding a peaceful bridge between the divides.”

Lulus SMA, Izzeldin mendapat beasiswa untuk kuliah kedokteran di Universitas Kairo. Hal ini juga menyatukan keluarga besar dua istri Abuelaish. Mereka semua ikut gembira merayakan kesuksesan Izzeldin.

Bab 3 “Finding My Way” bercerita tentang masa-masa studi Izzeldin menjadi dokter. Pengalamannya membantu proses kelahiran di bangsal bersalin membuatnya takjub. “A life had just begun at my fingertips…(the mother) was grinning with love, joy, and pride, (it) was a miracle to me.” Ia memutuskan mengambil spesialisasi obgyn. Setelah menjadi dokter spesialis, ia kembali ke Gaza, namun kesulitan mencari pekerjaan. Untuk mendapat pekerjaan di Gaza ternyata koneksi dan kekuasaan lebih penting daripada skill. Anak pejabat lebih mungkin dapat posisi daripada dokter pintar tapi miskin seperti Izzeldin. Karenanya kemudian ia mencari kerja ke Saudi. Pada masa ini ia menikah dan dikaruniai 2 anak, sebelum kembali lagi ke Gaza karena selain tidak betah (Saudi terlalu strict), juga mulai lagi ada perang (intifada pertama, dan perang teluk yang mempengaruhi Palestina karena dianggap mendukung invasi Kuwait oleh Saddam Hussein).

Buku ini penuh dengan perang dan konflik yang mempengaruhi hidup Izzeldin. Menurutnya, untuk memahami kondisi Gaza harus memahami sejarah panjangnya, termasuk bagaimana sejarah faksi-faksi politik dalam negerinya. Bagaimana dalam intifada pertama sesama saudara sebangsa saling membunuh juga (tidak hanya membunuh orang Israel) karena dianggap pengkhianat yang bekerjasama dengan Israel.

Walaupun begitu Izzeldin tidak membiarkan perang menghalanginya belajar. Karena pakar infertilitas banyak di Israel, ia memberanikan diri menghubungi komunitas kedokteran di sana. Tidak disangka ternyata mereka menyambut baik meskipun tahu Izzeldin orang Gaza. Dengan dukungan para dokter di sana, Izzeldin diterima program residensi obgyn di RS Soroka di Beersheba, Israel, selain juga membuka klinik di Gaza. Ia seringkali membawa pasien-pasiennya dari Gaza ke Israel, karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dan modern. Intinya, Izzeldin selalu berpegang pada komitmennya sebagai jembatan antar dua bangsa, dengan tujuan penyembuhan dan perdamaian.

“I love my work because a hospital is a place where humanity can be discovered, where people are treated without racism and as equals…we (doctors) are dedicated to saving lives.”

Kehidupan mulai kembali ‘normal’ (untuk ukuran Gaza) sebelum lagi-lagi perang bergejolak, intifada kedua. Izzeldin awalnya ragu apakah ia sebaiknya terus bekerja di Israel atau tidak, namun banyak orang Palestina yang mendukungnya. “Tetaplah bekerja di sana, Izzeldin. Pekerjaanmu bermanfaat untuk banyak orang, baik orang Palestina maupun Israel.” Tapi bahkan dengan dukungan inipun masih banyak yang menuduhnya berkhianat “Kamu kok bantu melahirkan penjajah!”

Menurut Izzeldin, tugas seorang dokter kandungan adalah membantu kelahiran bayi-bayi yang tidak berdosa ke dunia. “Tapi lihat apa yang terjadi ketika mereka tumbuh besar: siapa yang mengajari mereka untuk saling memusuhi?” Izzeldin sendiri mengajari anak-anaknya untuk memandang semua manusia sama apapun latar belakangnya. Ia juga mengikutkan 2 anaknya dalam program remaja perdamaian Arab-Israel.

“Kita harus paham bahwa selalu ada orang jahat di setiap negara, setiap agama, setiap budaya. Tapi juga banyak orang yang percaya, seperti saya, bahwa kita bisa mempersatukan dua komunitas (yang bermusuhan) dengan cara saling mendengarkan pendapat dan kekhawatiran masing-masing”. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah forum yang diselenggarakan Jewish American di New York pasca tragedi 9/11, juga menyampaikan situasi dan kondisi di Gaza. Seorang bapak Yahudi panelis forum, yang anaknya meninggal di Gaza karena bom bunuh diri, tadinya menolak kehadiran Izzeldin. Namun di akhir forum ia mengatakan “Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong Gaza?”

Bab 4 “Hearts and Minds” bercerita pengalaman Izzeldin terjun ke dunia politik tahun 2006. Sebagai pakar bidang kesehatan masyarakat, ia membawa platform perubahan melalui pendidikan dan kesehatan, untuk mengangkat hajat hidup masyarakat Gaza. Tadinya ia dipinang partai Fatah, tapi karena harus ikut platform partai, dia memilih jalur independen. Fatah juga menurutnya tampak nggak niat kampanye di Gaza. Tapi sayang, Izzeldin kalah. Tahun itu Hamas menang di Gaza. Hamas adalah partai sempalan Ikhwanul Muslimin di Mesir, didirikan tahun 1987, dan memang markas besarnya di Gaza. Setelah pemilu terjadi kekacauan, di mana Hamas menyerang mereka yang dianggap mendukung Fatah. Keponakan Izzeldin termasuk korbannya. Izzeldin tidak pernah setuju dengan cara-cara Hamas yang penuh kekerasan. Roket, bom bunuh diri, senjata militer yang diselundupkan lewat Mesir.”Semua tahu bahwa kekerasan berbuah kekerasan,” tulisnya. Intinya, Hamas tidak mewakili keseluruhan suara Palestina. Setelah kemenangan Hamas, perbatasan Gaza semakin tertutup.

Bab “Loss” dan “Attack” bercerita tentang kematian. Istrinya, Nadia, tiba-tiba didiagnosa leukemia akut, padahal Izzeldin sedang tugas di luar negeri. Nadia dirawat di rumah sakit Israel, dan perjuangan Izzeldin pulang untuk berada di sisinya dipersulit di perbatasan. Nadia meninggal tanpa ditemani ke-8 anaknya yang tidak bisa menyeberang ke Israel. Beberapa bulan kemudian pada Januari 2009 pecah perang lagi setelah Hamas meluncurkan ratusan roket, dibalas dengan turunnya tank-tank Israel memasuki Gaza. Izzeldin yakin rumahnya aman, karena banyak di Israel yang mengenalnya sebagai ‘juru damai’. Bahkan selama perang ini Izzeldin banyak dihubungi jurnalis luar yang tidak bisa masuk Gaza, dan menjadi ‘corong’ Gaza bagi dunia luar. Namun entah apa yang terjadi, pada Januari 16 rumahnya menjadi sasaran tank. Tiga orang anak dan satu keponakannya meninggal seketika. Satu anak dan keponakan lainnya terluka parah. Dengan panik dan meratap, Izzeldin menelpon temannya jurnalis Israel yang ternyata sedang on air. Ratapan seorang ayah yang menangis kehilangan anaknya terdengar ke berbagai penjuru Israel, membuka pandangan mereka yang tadinya mengira semua orang Gaza isinya Hamas yang harus dibasmi.

Videonya bisa dilihat di sini https://www.youtube.com/watch?v=LodLfrMckus

Setelah berbagai kehilangan ini, banyak yang bertanya “Tidakkah kamu membenci orang Israel?”. Jawaban Izzeldin adalah “Orang Israel mana yang harus saya benci?” Ia kenal banyak orang Israel yang baik. “Tidakkah kamu membenci tentara Israel yang melakukan ini?”. Namun justru itulah masalahnya: kita saling membenci dan menyalahkan untuk menghindari kenyataan bahwa pada akhirnya kita harus bersatu menyelesaikan permusuhan. Kebencian adalah penyakit yang menghalangi perdamaian.

“Kadang saya merasa seperti Ayub di Quran, atau Job di Talmud dan Bible. Dia diberi begitu banyak cobaan untuk menguji keimanannya pada Tuhan. Saya bukan nabi, tapi sebagai orang beriman, saya merasa bahwa jalan hidup saya adalah untuk menjadi suara Gaza, membawa kebenaran tentang penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan akibat pendudukan dan penindasan, supaya pada akhirnya nanti Palestina dan Israel bisa menemukan jalan untuk hidup berdampingan.”

“I believe in coexistence, not endless cycles of revenge and retribution. 𝐀𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐤 𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐲𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐡𝐚𝐭𝐞.”

Di akhir buku ia mengutip Quran yang mengatakan bahwa manusia adalah saudara, dan diciptakan untuk saling mengenal. Ia berharap kisahnya bisa mengetuk hati pembaca untuk tidak mudah berprasangka buruk dan menggeneralisasi suatu kaum. Ia mengajak bersama-sama memperjuangkan perdamaian, yang menurut Izzeldin kuncinya adalah pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pemikiran yang terbuka. Selain itu, masing-masing pihak harus mau mengakui kesalahan, dan orang-orang Palestina yang dulu terusir diperbolehkan kembali dan hidup berdampingan secara sederajat.

**

Perang Gaza 2023 kali ini, dr Izzeldin Abuelaish kehilangan puluhan anggota keluarga besarnya. Namun tetap ia berkeras, “I shall not hate”. Dalam wawancara CNN ia mengutip Einstein “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.”

“Instead of building walls, let us build bridges of peace.”

========

Catatan: kebetulan buku ini sedang diskon di Kindle seharga $3.99. Silakan dibeli dan dibaca sendiri lengkapnya.

https://www.amazon.com/Shall-Not-Hate-Doctors-Journey-ebook/dp/B004CYEE0W/

Terkait:

Factfulness (Hans Rosling)

https://www.facebook.com/bookolatte/posts/pfbid02qtLuESxKbihWM4bba9nwpGCwf2e1TGzUy1suRNxH5kKJ6G6Qhz7tzZ2sQWVpCApCl

Thinking Fast and Slow (Daniel Kahneman)

https://www.facebook.com/bookolatte/posts/pfbid0mSwJsDanhuxAZnRvJSJm4pYkBdUAnybgizt3Uq3HV5iL2bwtcYmemEeQCp3zRB62l