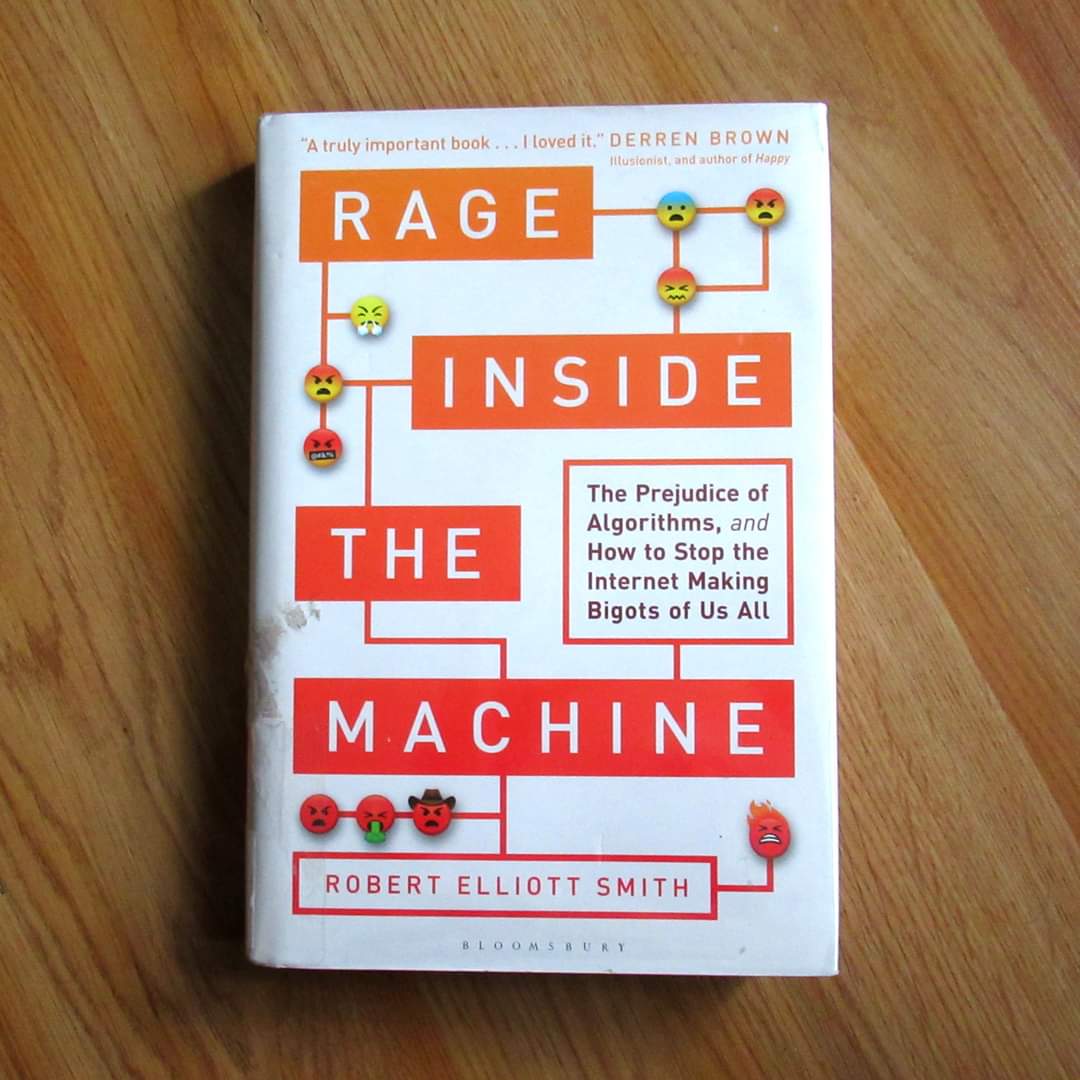

Rage Inside the Machine : The Prejudice of Algorithms, and How to Stop the Internet Making Bigots of Us All

Robert Elliott Smith

Bloomsbury Business (2019)

330 hal

Siapapun yang mengamati Facebook saat waktunya pemilu, entah di Indonesia ataupun Amerika, bisa melihat jelasnya jurang pemisah antara pendukung si A dan si B. Media sosial menjadi tempat bertengkar sengit, yang makin lama jurangnya semakin lebar, merembet dari dunia maya ke dunia nyata, kadang punya efek yang fatal.

Menurut Robert Elliott Smith, seorang pakar algoritma evolusioner, dengan pengalaman 30 tahun berkecimpung di dunia AI (artificial intelligence), hal seperti itu menyedihkan tetapi sudah dapat diduga, akibat algoritma yang diterapkan di media sosial. Bukan hanya Facebook, bukan hanya urusan politik, tetapi hal ini sudah mendarah daging di berbagai urusan manusia yang semakin terkomputerisasi.

Bagaimana hal ini bisa terjadi, sedangkan para pionir teknologi awalnya memimpikan Internet sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil, terbuka dan toleran?

Menurut Smith, pada intinya adalah karena algoritma selalu berupa penyederhanaan, mereduksi dunia nyata yang kompleks menjadi kategori dan nilai-nilai yang terukur untuk membuat generalisasi yang dapat ia gunakan untuk menjalankan programnya. Begitu pulalah bagaimana prejudice bekerja: dengan mereduksi hal kompleks menjadi suatu pandangan sempit.

Dalam buku ini Rob Smith membangun argumennya dengan menerangkan secara sangat (sangat!) detil dan mendalam tentang bagaimana algoritma bekerja, teori-teori apa yang mendasarinya, bagaimana sejarah kemunculan teori-teori tersebut, dalam konteks apa mereka lahir dan bagaimana mereka dipakai, sehingga mengakibatkan munculnya efek negatif seperti ketidakadilan perlakuan terhadap minoritas dalam sistem komputerisasi (seperti di perbankan, kepolisian, image recognition, dll), dan permusuhan yang tajam antara kubu A dan B di media sosial untuk isu-isu tertentu.

Teknologi tidak muncul dari vakum, dia dibuat dan dikembangkan dalam konteks sosial budaya dan filosofi kemasyarakatan tertentu. Karenanya, dalam teknologi selalu ada bias. Mengenai bias dalam dunia keilmuan, dan hubungannya dengan algoritma ini, Smith memberikan banyak contoh.

Misalnya di akhir abad 19, di masa kemunculan teori Darwin tentang evolusi dan keragaman random di alam, Herbert Spencer, seorang sosiolog, menciptakan jargon ‘survival of the fittest’ untuk teori tersebut dan menafsirkannya dalam konteks sosial, bahwa ada suatu kondisi ideal (the fittest), dan yang selain itu adalah ‘kurang ideal’ atau bahkan ‘tidak normal’.

Ide ini mendorong ilmuwan lain, Francis Galton, menelurkan teori eugenics, bahwa masyarakat ideal bisa dicapai dengan menaikkan jumlah orang dengan “kualitas” tinggi, dan menyetop pertambahan orang ber”kualitas” rendah.

Lalu muncul test IQ, yang awalnya diciptakan untuk mengenali anak-anak yang kesulitan belajar dan membutuhkan bantuan, tetapi ke depannya malah dipakai untuk kategorisasi siapa yang cerdas dan siapa yang tidak.

Eugenics dan pengategorian kecerdasan melalui test IQ, yang keduanya dianggap ilmu valid pada masa itu, berkaitan erat dengan ide-ide supremasi ras, dan memunculkan hal-hal negatif yang mengerikan, seperti pemaksaan pemandulan perempuan yang dianggap berkualitas rendah (miskin, bodoh, IQ rendah, yang dianggap akibat genetik, bukan sosio-ekonomi), bahkan eugenics ini pula yang mendorong ideologi Nazi yang berujung holocaust dan perang dunia II.

Ya, ilmu yang pada saat itu dianggap valid, ternyata bisa salah fatal. Dan hal itu bisa terjadi jika mereka yang berkecimpung di dalamnya (yaitu para ilmuwan) tidak mengakui adanya bias, dan tidak mengevaluasi diri dan ilmunya secara terus menerus.

Masih soal bias ilmu, buku ini juga membahas secara dalam tentang konteks lahirnya teori-teori ekonomi, yang kadang demi optimasi dan profit, tidak mempedulikan manusia-manusia yang berkaitan dengan prosesnya, memunculkan algoritma yang tidak manusiawi. Contohnya kasus yang mencuat tentang protes para pekerja gudang Amazon, yang mengekspos suasana kerja yang tidak manusiawi, segala gerak-gerik mereka dimonitor, bahkan istirahat dan ke toilet hanya diberi waktu sangat sedikit, semua demi optimasi.

Lalu juga dibahas tentang ilmu statistik, “bell curve” kurva distribusi error yang sangat berkaitan dengan ide ‘normal-tidak normal’ (seperti tafsiran Herbert Spencer di atas), seringkali mengakibatkan nilai-nilai ‘outlier’ dihilangkan, padahal menurut Smith, justru nilai-nilai outlier ini bisa menjadi pelajaran penting dalam evaluasi suatu algoritma.

Dibahas juga tentang konteks sosial ekonomi yang mengakibatkan kaum perempuan dan ras minoritas jumlahnya tidak banyak di dunia ilmu komputer.

Kesemua bias ini sangat berkaitan dengan cara kerja algoritma. Bias yang bertumpuk-tumpuk di setiap langkah algoritma, bisa menghasilkan efek negatif yang tidak diinginkan.

Mengenai artificial intelligence, Smith mengingatkan, pada dasarnya algoritma adalah model, representasi sederhana dari dunia nyata yang kompleks.

AI dianggap menyerupai intelegensi manusia, atau sebaliknya, otak manusia dianggap seperti komputer saja. Benarkah? Smith mengajak pembaca membandingkan kerja komputer/algoritma dengan cara manusia berpikir, yang menurutnya sangat berbeda. Ia juga membahas ilmu linguistik dari Noam Chomsky, dan menyoroti kontrasnya arti kata-kata ‘informasi’ dan ‘komunikasi’ di dunia ilmu komputer dan di dunia nyata. Algoritma tidak mengerti tentang ‘makna’ atau semantik, ia hanya peduli dengan sintaks dan grammar, serta probabilitas untuk optimasi keluaran. Sementara manusia memahami makna suatu kata, gambar, atau informasi secara luas, tersurat dan tersirat, dari sangat jelas hingga kesan terhalus, melalui intuisi dan pengalaman pribadi yang beragam, yang tidak bisa ditangkap oleh algoritma. Keragaman ini, adalah kekayaan manusia, yang membedakannya dengan mesin.

Reduksi keragaman inilah yang terjadi di komputer, internet dan media sosial, ditambah dengan faktor ekonomi dan optimasi target, mengakibatkan terjadinya pemisahan konsumen media sosial ke dalam kategori-kategori sempit untuk kepenting profit dan politik. Mendorong pihak-pihak dengan perspektif A mengumpul di satu sisi dan perspektif B di sisi lain, memunculkan echo chamber yang semakin memperkuat kubu-kubuan. Ketika pemisahan ini mencapai equilibrium, masing-masing pihak sudah punya perspektif permanen yang sulit bahkan mungkin tidak bisa dihilangkan.

Menyedihkan bukan?

Adakah solusinya?

Menurut Smith, solusinya tidak mudah, tetapi kita harus mencobanya, kalau tidak mau efeknya semakin parah.

Berkali-kali Smith mengingatkan bahwa model algoritma berangkat dari ‘jendela’ sudut pandang tertentu dalam memandang problem yang ingin diwakilinya, dan jendela tersebut sangat dipengaruhi bias sudut pandang programmernya.

Smith mengajukan beberapa solusi yang bisa diambil:

Kita harus mempertimbangkan kembali model algoritma yang dipakai dan meneliti penyederhanaannya, coba pindahkan ‘jendela’ tadi untuk menemukan perspektif baru.

Kita harus bertanggung jawab atas efek yang muncul akibat aplikasi algoritma terhadap kehidupan manusia. Kita harus akui adanya bias, dan mengatasinya.

Bagaimana? Salah satunya dengan diversifikasi praktisi perancangan pemrograman yang bersangkutan. Bukan artinya programmer yang sekarang buruk atau rasis, tapi bisa jadi mereka tidak mengerti perspektif dari ras/gender/budaya lain yang berkaitan dengan dunia nyata yang diwakili oleh alogritma mereka.

Dia kemudian menceritakan studi algoritma evolusioner tentang sistem imun manusia, yang ternyata memunculkan keragaman keluaran, tidak hanya satu ‘the fittest’. Ternyata di alam, keragaman itulah salah satu bahan penting dalam evolusi. Dan menurut Smith, itu juga yang harus diterapkan dalam AI: menjaga keseimbangan antara keragaman dan optimasi, supaya bisa berinovasi secara efektif. Hal ini bisa didapat dengan cara menerapkan ‘fitness sharing’ dalam rancangan algoritma, menjaga supaya tidak ada satu agen/individu yang mendominasi terlalu kuat sehingga menghancurkan keragaman.

Smith menyatakan kekhawatirannya jika dunia AI terlalu silau dengan kemajuan teknologi tetapi kehilangan rasa kemanusiaan. Bagi generasi muda praktisi AI, mungkin pandangan ini dianggap ‘nggak asyik’. “Party pooper” katanya, menceritakan pengalamannya di suatu konferensi Google yang didominasi anak-anak muda. Tapi saya melihatnya sebagai kebijaksanaan seorang praktisi senior, yang telah melihat efek negatif algoritma tetapi juga punya informasi tentang cara mengatasinya, yang kalau kita mau, bisa dilakukan. Ia seperti ingin mengatakan, “Silakan berinovasi, tapi hati-hati, jangan sampai menyakiti. Belajarlah dari masa lalu.”

Bahasan buku ini sangat luas dan mendalam, sulit bagi saya mereduksinya menjadi model yang simpel dalam satu review pendek.

Bagusnya para ilmuwan bidang informatika dan praktisi dunia artificial intelligence baca bukunya langsung deh.

-dydy-

#sains #komputer #AI #algoritma

FB: Book-o-latte

IG: book_o_latte