Review buku Blueprint kemaren kepanjangan, padahal masih banyak yang menarik (meskipun bukunya muter-muter), di antaranya:

1.Tentang polygenic score pencapaian akademik.

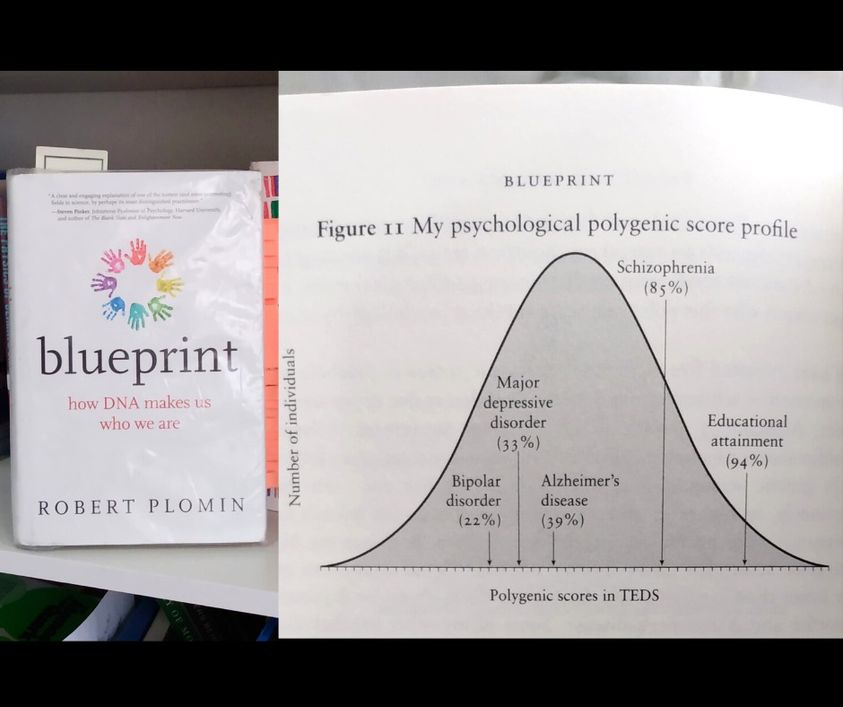

Menurut Robert Plomin, polygenic score itu selalu terdistribusi secara normal membentuk bell curve, yang artinya simetri, seimbang kiri kanan. Contoh di gambar ini adalah profil polygenic score psikologis pak Plomin sendiri.

Dilihat dari DNAnya, skor pencapaian akademiknya ada di 94th percentile. Menurut Plomin, dia dilahirkan di keluarga kelas pekerja di area miskin Chicago yang tidak istimewa secara akademik. Tidak ada satu pun di keluarganya yang lulusan perguruan tinggi. Bahkan di rumahnya tidak ada buku. Tetapi Robert kecil satu-satunya yang kutu buku, rajin pergi ke perpustakaan umum dan meminjam setumpuk buku untuk dibaca di rumah. Dia satu-satunya yang ‘lain sendiri’ di keluarga, sampai katanya sempat terpikir ‘jangan-jangan dia diadopsi’.

Perlu diingat bahwa DNA seseorang tidak berubah sejak baru dilahirkan pun. Jadi seandainya DNA Plomin dianalisa polygenic score-nya ketika dia masih bayi, skornya tetap sama di 94th percentile. Dan ternyata memang di sekolah prestasinya bagus, dia pekerja keras, rajin, teliti, tekun dan gigih. Bukankah ini menakjubkan, bahwa polygenic score bisa memprediksi probabilitas kemampuan akademik seseorang di masa depan?

Dari temuan polygenic score ini, kita perlu memahami bahwa DNA adalah ‘major systematic force’ dalam perkembangan anak. Seandainya pun jika seorang anak ditemukan memiliki polygenic score kemampuan akademik yang rendah, tidak harus kecil hati. Selain karena ini hanya probabilitas, juga justru menjadi kesempatan bagi orang tuanya untuk mempersiapkan ‘outside enforcements’ yang dibutuhkan, dan siap menerima ‘alternative trajectories’ selain yang standar di masyarakat (jalur standar sekolah dari SD sampai universitas lalu bekerja di perusahaan, misalnya).

Setiap orang tua tentu ingin anak-anaknya menjadi yang terbaik sesuai kapasitasnya, tapi harus dibedakan dengan keinginan “menjadi yang terbaik versi pandangan masyarakat”. Seorang anak yang tidak tertarik membaca atau bosan di kelas belum tentu karena bodoh dan malas. “Learning is more difficult and less enjoyable for some children than others,” kata Plomin. Polygenic score juga membantu orang tua memahami mengapa anak-anaknya berbeda-beda, ada yang senang belajar dan sekolah sampai PhD ada yang tidak. Jadi orangtua tidak gampang membanding-bandingkan, yang berakibat tidak baik juga untuk psikis anak-anaknya.

2. Tentang “positive genomics”.

Menurut Plomin, psikologi klinis selalu memfokuskan pada ujung ‘negatif’ dari distribusi normal polygenic score: permasalahannya, disabilitas, dan kelemahan-kelemahan. Namun polygenic score memberi wawasan baru, bahwa di ujung lain dari ‘diagnosa’ itu ada sisi positifnya: keistimewaan alih-alih permasalahan, kemampuan alih-alih disabilitas, dan kekuatan alih-alih kelemahan.

Sebaliknya, diagnosa ‘low risk of something’ juga mengandung arti lain di ujung satunya lagi. Plomin memberi contoh dari skornya sendiri.

“Polygenic score saya dalam hal bipolar disorder rendah, jadi bisa diartikan ‘low risk’, tetapi sebenarnya bisa juga diartikan saya orang yang ‘dingin’ dan datar, sulit menikmati keriangan dan kegembiraan hidup.” Memang di buku ini dia bilang nggak bisa menikmati film komedi, hehe…

Bagaimana dengan polygenic score yang rendah dalam hal hiperaktif? Apakah diartikan sebagai ‘low risk’ dalam hal sifat impulsif dan tidak fokus, atau malah artinya obsesif dan kompulsif?

Karenanya Plomin menyarankan tidak menggunakan kata ‘risk’ dalam memahami polygenic score, karena makna holistik skornya bisa luput ditangkap.

Paradigma ‘positive genomics’ ini membuka wawasan baru dalam melihat autisme, seperti yang diteliti dan dibahas oleh Simon Baron Cohen di buku Pattern Seekers. Ternyata polygenic score yang menjadi penanda karakteristik autistik itu juga bersinggungan dengan penanda sifat-sifat tertentu yang membuat individu yang memilikinya bisa memiliki fokus yang tajam pada sebuah topik, menangkap pola dari suatu fenomena, menganalisa bagaimana sesuatu bekerja sehingga orang-orang ini bisa menemukan solusi-solusi baru dalam berbagai bidang. Itulah mengapa para jenius biasanya punya karakteristik tertentu yang mirip orang di spektrum autis, ya karena sebagian SNP yang berkontribusi terhadap karakteristiknya sama.

Polygenic score memang masih sangat baru, karena ilmu genetik memang sedang ‘seru-serunya’ berkembang, mirip yang sedang terjadi di bidang AI. Akan menarik mengikuti perkembangan dan aplikasinyanya di bidang kesehatan, psikologi, pendidikan, sosial ekonomi, dan lain-lain.

***

Review buku Pattern Seekers dari Simon Baron-Cohen