Dalam buku The Artist and the Mathematician, Amir Aczel bercerita tentang kota Paris pasca Perang Dunia I yang menjadi pusat pemikiran dan kreasi yang dinamis, tempat bertemunya para ilmuwan, filsuf, penulis, dan seniman kelas dunia. Saya selalu penasaran dengan tempat-tempat seperti ini, ‘apa ya resepnya suatu tempat bisa kreatif seperti ini?’.

Rupanya ada juga buku yang membahas pertanyaan ini.

Eric Weiner adalah jurnalis dan pernah bekerja sebagai wartawan di New York Times dan koresponden luar negeri untuk NPR di Asia dan Timur Tengah.

“Apa yang membuat suatu tempat, pada suatu masa, penuh dengan orang-orang jenius dan kreatif?” tanya Weiner.

Tempat seperti apakah Athena, yang melahirkan Socrates, Plato, dan Aristoteles? Atau Firenze, di mana Leonardo da Vinci dan Michelangelo menghasilkan mahakarya mereka?

Dalam buku ini, Weiner menelusuri jejak geografis tempat-tempat kreatif ini, untuk mencari ‘rahasia’nya.

Weiner memulai penjelajahannya di Athena, Yunani. Lalu Hangzhou, ibukota China pada masa dinasti Song; Florence/Firenze, Italia; Edinburgh, Skotlandia; Kolkatta, India; Vienna, Austria (yang istimewa karena mengalami 2 kali ‘golden age’); dan Silicon Valley.

Dari pencarian ini, apa yang ditemukan oleh Weiner? Meskipun setiap tempat memiliki karakter berbeda, tetapi ada benang merahnya:

tempat-tempat tersebut biasanya baru saja bangkit dari chaos (perang, wabah, dll)

mereka terbuka terhadap pendatang, terhadap aliran ide dan budaya dari luar.

masyarakatnya (relatif) toleran terhadap perbedaan, ke’nyentrik’an, dan hal-hal baru.

Kondisi seperti ini subur untuk menyemai benih kreativitas.

Lalu bagaimana dengan karakter para jenius/kreatif itu sendiri? Beberapa waktu lalu saya sempat berteori kalau orang jenius itu sensitif menangkap pola. Ternyata disebut-sebut juga di buku ini: mereka adalah orang-orang yang melihat keteraturan di antara chaos, mampu melihat hubungan antara hal-hal dan pemikiran-pemikiran yang tampaknya nggak nyambung: mampu menangkap relasi tersembunyi. “Most of us look, the genius sees.”

Membaca buku ini seperti menonton acara-acara travel tematik yang dibawakan oleh host yang menarik. Seperti No Reservations atau Parts Unknown dari Anthony Bourdain, Believers dari Reza Aslan, atau Good Eats-nya Alton Brown. Juga mengingatkan saya sama buku-buku Mary Roach: isinya gabungan seimbang antara curiosity, informasi faktual, dan humor.

Setahu saja buku ini sudah diterjemahkan di Indonesia oleh Mizan. Silakan dicari.

JENIUS: MENANGKAP POLA TERSEMBUNYI

(Tambahan review buku The Geography of Genius)

(Kenapa fotonya 3 buku? Karena semua ada hubungannya)

Ada yang ketinggalan dari review buku The Geography of Genius kemarin.

Di akhir buku, setelah mengeksplorasi berbagai tempat dari Athena sampai Silicon Valley, Weiner membahas bagaimana resepnya jika kita mau membangun suatu tempat atau lingkungan yang menyuburkan kreativitas dan memunculkan para jenius.

Dia mengatakan bahwa seorang ‘popular urbanist’ (nggak disebutkan siapa, tapi saya tau maksudnya Richard Florida) berpendapat bahwa prinsip ‘creative city’ adalah “3Ts: Technology, Talent, Tolerance”. Tapi menurut Weiner, technology & talent justru adalah produk dari tempat kreatif, bukan penyebabnya.

Weiner sendiri menyimpulkan bahwa resep tempat kreatif adalah “3Ds: Disorder, Diversity, Discernment”.

Disorder atau chaos, dibutuhkan untuk menggoyahkan status quo (seperti comfort zone, tempat nyaman di mana mereka yang ada di dalamnya nggak tertarik untuk berubah). Dengan goyahnya status quo, sesuatu yang baru dan orisinal bisa muncul.

Diversity, baik orangnya maupun ide/budaya/sudut pandang. Saya melihat ini seperti data: semakin beragam input, semakin ‘pintar’ outputnya.

Discernment, adalah kemampuan lingkungannya membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak. Tidak semua ide bagus. Tidak semua karya bagus. Di bab Florence dan Vienna, diceritakan bahwa munculnya mahakarya2 seni di sana dipengaruhi tuntutan selera masyarakatnya juga. Kalau hasilnya menurut mereka nggak bagus, mereka protes. Selera masyarakat Florence & Vienna ikut berkontribusi menghasilkan kluster karya-karya indah yang terkonsentrasi di kota-kota itu dan bukan di kota tetangga.

“What is honored in a country will be cultivated there” – Plato.

(hmmm…ironisnya, saya malah jadi inget sinetron-sinetron Indonesia)

“Tentu, kita semua senang diberitahu oleh buku-buku self-help bahwa ‘we all have a little genius inside of us’”, kata Weiner, “tapi faktanya jika semua orang jenius, then nobody is”.

It’s not a popular opinion, but I agree 100%. Ya, semua punya potensinya, tapi nggak semua bisa disebut ‘jenius’. Mereka punya ‘that special thing’.

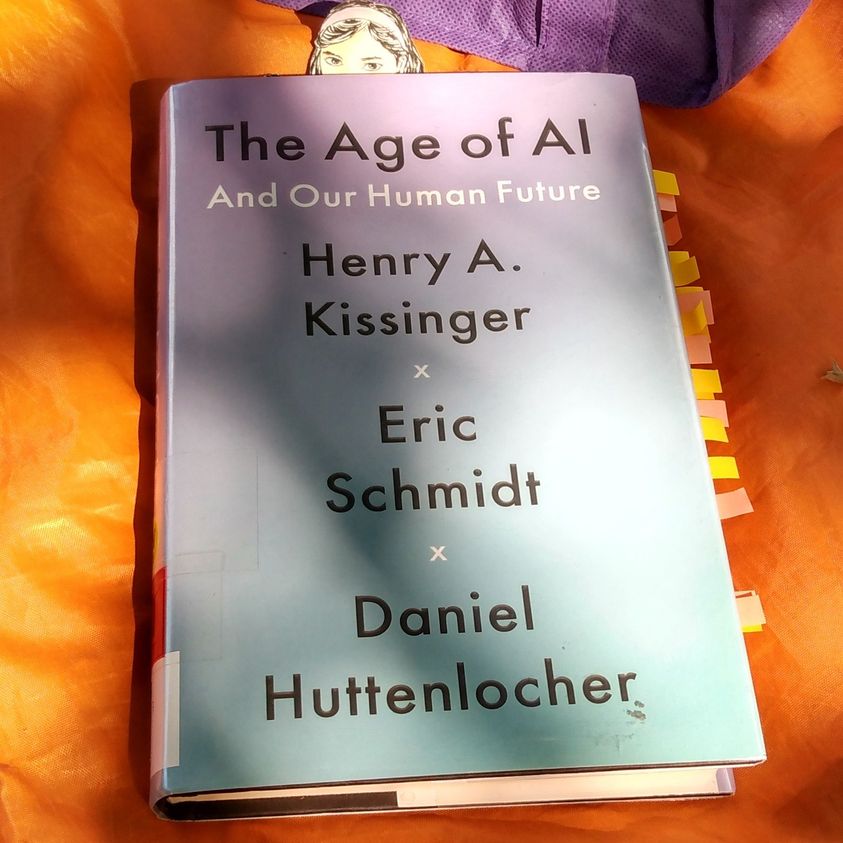

Nyambung dengan ini, saya sedang membaca buku “The Age of A.I”, dan di bab pertama diceritakan tentang AlphaZero, program catur A.I yang dikembangkan oleh Google DeepMind. AlphaZero diberi input aturan catur, dan diprogram mencari strategi yang memaksimalkan kemenangan. Kemudian dia dibiarkan ‘belajar sendiri’ dengan ‘playing against itself for four hours’. Hasilnya? AlphaZero berhasil mengalahkan Stockfish, program catur terkuat pada saat itu (2017).

Yang menarik dari cerita ini adalah bahwa AlphaZero menerapkan strategi catur yang unorthodox, original, sesuatu yang baru, yang tidak biasa diterapkan oleh pecatur manusia.

“AlphaZero tidak punya ‘strategi’ seperti yang dipahami manusia, namun ia menerapkan logika berdasarkan kemampuannya MENGENALI POLA gerakan buah catur”

(…tuh kan, pola lagi deh…)

Bagaimana AlphaZero sampai ke kesimpulan itu? Sulit dijelaskan, saking banyaknya relasi antar data yang diproses.

Saya membayangkan jenius seperti itu: dengan ingredients yang sama, dia mengolah data yang beragam dan tampak random (disorder & diversity) lalu dengan KEMAMPUAN MENGENAL POLA TERSEMBUNYI, dia mengolahnya dan bisa membedakan yang bagus dan tidak (discernment) sehingga menghasilkan keluaran yang mencengangkan.

Tapi kalau ditanya gimana bisa sampai kesimpulan itu, mereka susah menjelaskannya. Seperti AlphaZero.

Jadi menurut saya jenius punya kemampuan intrinsik bawah sadar, intuisi di level yang lebih tinggi, heightened sense, yang membuat mereka berbeda.

Dulu ada yang tanya di review buku Genius of Place, apakah sama isinya dengan The Geography of Genius? Waktu itu saya belum baca TGoG jadi belum bisa jawab dengan pasti, tapi sekarang bisa saya jawab: beda, karena GoP isinya biografi Frederick Law Olmsted. Tapi Olmsted adalah seorang yang sensitif terhadap ‘genius loci’ atau ‘the spirit of the place’.

Bisakah Olmsted disebut jenius? Meskipun secara akademik dia tidak pintar, tapi dalam hal landscaping, ya, saya pikir dia jenius. Dia bisa menangkap pola keindahan suatu area dan mengolahnya ke dalam suatu visi masa depan, meskipun pada saat itu si area tersebut misalnya kotor dan terbengkalai. Tapi lihatlah Central Park New York, Back Bay and The Fens Boston, atau Biltmore Estate. What a genius of place.

Banyak banget yang pengen saya bahas dari buku TGoG tapi segini cukup lah.

Yang penting, mau jenius/kreatif atau tidak, jangan dijadikan masalah. Tetaplah berkarya (tapi juga nggak usah ngaku2 jenius/kreatif dan marah kalau orang-orang nggak setuju hehehe).

Dan kalau mau membantu menghasilkan generasi kreatif dan ‘jenius'(dikasih tanda kutip ya, karena jenius tetaplah punya special ingredient), sediakan lingkungan yang mendukungnya: beri input yang beragam, yang berkualitas, dan beri ruang berpikir dan berdiskusi untuk mengolah segala input itu.

Demi generasi yang lebih baik.