Dalam waktu bersamaan saya baca dua buku yang ditulis dokter syaraf, tapi isinya sangat berbeda. Kalau Paul Kalanithi dokter bedah syaraf (neurosurgeon) yang menulis tentang renungan hidup dan mati, kalau buku ini ditulis oleh dokter syaraf (neurolog, bukan dokter bedah syaraf) yang bercerita tentang bagaimana manusia mencerap ‘realitas’ melalui indera. Buku baru banget ini, baru terbit kira-kira seminggu yang lalu.

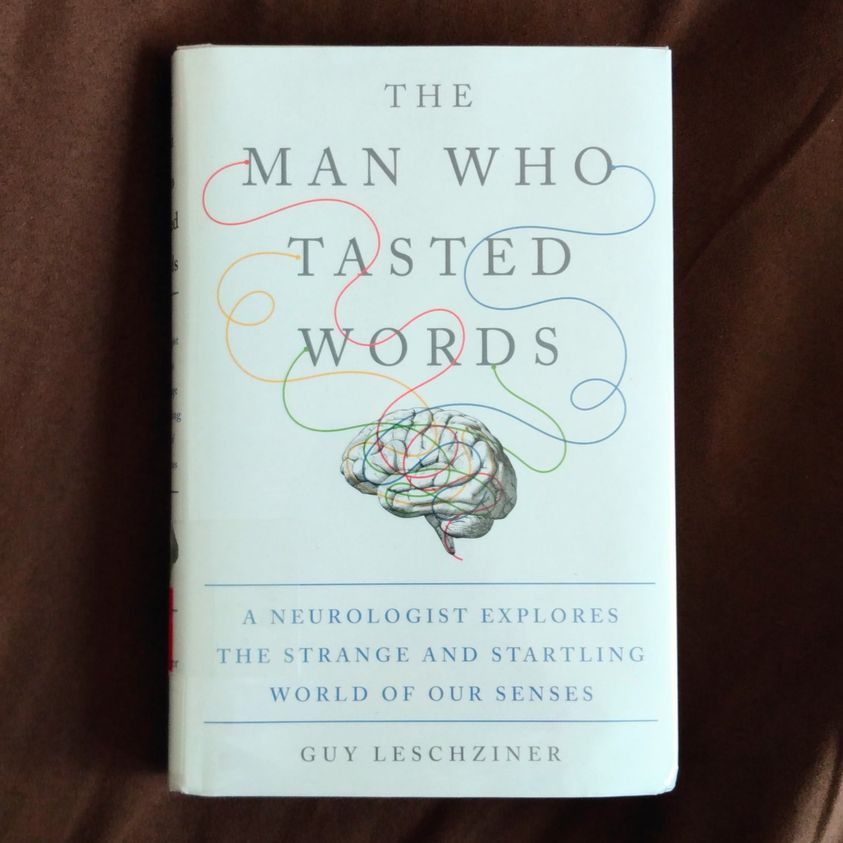

The Man Who Tasted Words: A Neurologist Explores The Strange and Startling World of Our Senses

Guy Leschziner

St. Martin’s Press (2022)

328 hal

Kalau seandainya anda terpaksa harus merelakan salah satu indera, mana yang akan anda pilih? Indera penciuman? Mungkin menurut kita, kehilangan indera penciuman tidak banyak mempengaruhi hidup, tidak seperti kehilangan penglihatan atau pendengaran.

Dr. Leschziner awalnya berpikir seperti itu juga, tetapi melalui cerita-cerita yang ia sampaikan sepanjang buku ini, ia menunjukkan ternyata gangguan pada syaraf penginderaan kita yang manapun, bahkan kadang sedikit saja, bisa mengubah hidup seseorang secara signifikan.

Dalam buku ini Leschziner bercerita tentang kasus-kasus medis yang berkaitan dengan syaraf. Tentang Paul yang tidak bisa merasakan sakit, Rahel yang kehilangan sensitivitas terhadap gerakan dan posisi tubuh (proprioception), mengakibatkan ia tidak mampu berdiri padahal otot-ototnya baik-baik saja.

Bagaimana dengan gangguan indera penciuman? Bagi Joanne, yang penciumannya terganggu setelah sebuah episode sakit pilek, setelah sembuh dari pileknya ternyata semua bebauan yang biasanya harum (bunga), dan enak menggiurkan (makanan) menjadi menyengat dan memualkan, membuatnya tidak bisa lagi menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan tahukah anda, tanpa indera penciuman, tidak ada makanan yang ‘enak’, karena rasa makanan tidak hanya tergantung pada lidah saja, melainkan ditentukan oleh reseptor-reseptor di lidah, dinding mulut dan hidung bagian dalam.

Judul buku ini sendiri, The Man Who Tasted Words diambil dari cerita tentang synaesthesia, ketika terjadi ‘korslet’ di area otak yang menerjemahkan sensasi A dengan sensasi B. Hasilnya, bagi James, seorang synaesthete, suatu kata atau nama bisa memunculkan rasa tertentu.

“Kalau namaku, rasanya seperti apa?” tanya Leschziner. “Seperti permen yang pahit, tapi setelah bertemu langsung dan mendengar suaramu, jadi ada lapisan manisnya” jawabnya. Lucu ya.

Menarik sekali mengikuti penjelasan dari Dr. Leschziner mengenai bagaimana manusia menangkap sensasi-sensasi dari luar, dan bagaimana mereka diterjemahkan menjadi punya arti oleh otak.

Ia berkesimpulan bahwa sebenarnya yang dinamakan ‘realitas’, tidaklah persis sama bagi setiap orang, bahkan kadang sangat berbeda.

Seperti kisah gajah dan 7 orang buta, masing-masing orang buta menerjemahkan gajah secara berbeda, sesuai kapasitas pemahaman masing-masing, dan tidak ada satu pun yang bisa menangkap realitasnya secara utuh.

Jadi teringat Max Tegmark dalam buku Our Mathematical Universe ( https://www.facebook.com/bookolatte/posts/133578882374345 ). Dia baru sadar setelah dewasa bahwa dia buta warna. “Pada saat itu saya baru sadar bahwa segala asumsi saya tentang realitas ternyata salah besar…”

Ternyata, dua buku dari ahli syaraf yang saya baca pada saat yang sama ini, meskipun bahasannya berbeda, tetapi menemukan pelajaran yang sama.

Di buku When Breath Becomes Air kemarin, Paul Kalanithi menulis, “Human knowledge is never contained in one person. It grows from the relationships we create between each other and the world, and still it is never complete. And Truth comes somewhere above all of them.”