Mengapa semesta ini ada? Apa arti kehidupan? Apakah hidup ini ada tujuannya?

Pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini biasanya merupakan topik bahasan agama dan filsafat. Bahkan secara umum hampir semua agama memiliki jawaban yang kurang lebih sama, sementara sains biasanya dianggap mempunyai pandangan berbeda yang bertentangan.

Namun benarkah sains bertentangan dalam hal ini? Buku ini mencoba menjawabnya.

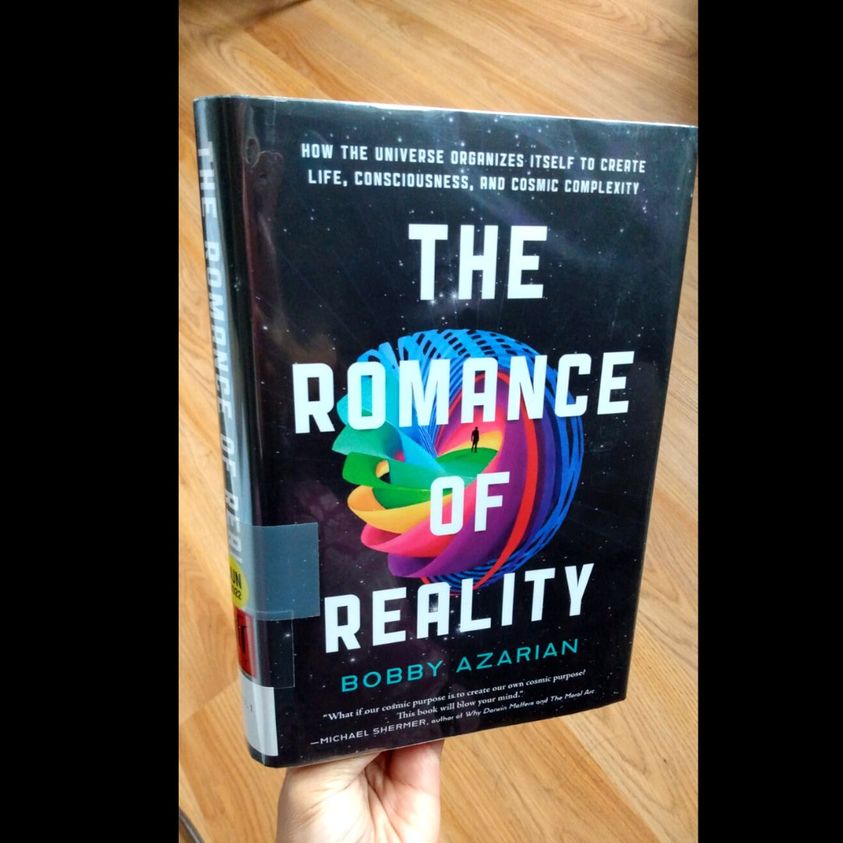

The Romance of Reality: How The Universe Organizes Itself to Create Life, Consciousness, and Cosmic Complexity

Bobby Azarian

BenBella Books (2022)

306 hal

Bobby Azarian adalah seorang ilmuwan neurosains kognitif dan juga penulis ilmiah populer di banyak media. Ia mengasuh blog Mind in the Machine dan narasumber serial Youtube “Mind Field”, pemenang Emmy Award.

Dalam buku ini ia membahas dan merangkum suatu paradigma ‘lain’ dari yang biasanya kita dengar mengenai pandangan sains tentang asal-usul kehidupan, dan apakah hidup ini ada tujuannya. Meskipun ‘lain’, tidak berarti ini sesuatu yang baru atau malah pseudosains. Pemikiran-pemikiran dalam paradigma ini berdasarkan riset-riset yang mapan dan sudah direplikasi, bahkan disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan top, juga berdasarkan temuan-temuan sains terbaru. Tapi mungkin tidak pernah kita dengar karena tidak (/belum?) mainstream, atau… kita sendiri yang kurang banyak baca? Hehe..

Menurut paradigma sains yang mainstream, alam semesta ini bergerak menuju chaos dan ketidakteraturan, karena semesta patuh kepada hukum termodinamika kedua yang mengatakan bahwa entropi (besaran yang mengukur ketidakteraturan) suatu sistem akan selalu naik. Karenanya ‘hidup’ ini sesuatu yang ‘aneh’, karena seolah-olah melawan hukum termodinamika kedua. Itulah mengapa ilmuwan seperti Erwin Schrödinger dalam bukunya “What Is Life?” (1943) menyatakan bahwa makhluk hidup itu lebih dari sekadar ‘materi yang menurut pada hukum fisika’, bahwa ‘ada hukum lain yang tidak/belum diketahui’ yang membuat sesuatu menjadi ‘hidup’.

Apa atau siapakah ‘hal yang membuat sesuatu menjadi hidup’ itu? Agama tentu sudah punya jawabannya (yang menuntut penganutnya menerima saja), namun sains selalu bentrok dengan pandangan agama tentang hal ini. Pandangan reduksionis sains beranggapan bahwa segala sesuatu ini bisa dijelaskan dengan hukum-hukum alam, tanpa perlu ada intervensi ‘higher being’ seperti Tuhan di setiap waktu. Bahkan kisah-kisah penciptaan yang dipercayai secara literal (misalnya bahwa semesta diciptakan dalam 7 hari, atau bahwa umur bumi 6000 tahun) ditolak mentah-mentah karena bertentangan dengan fakta sains. Alhasil agama dan sains dianggap tidak kompatibel dan selalu dipertentangkan.

Namun ilmuwan tidak berhenti berkontemplasi mengenai hal ini. Tentu saja. Yang mengaku ilmuwan mestilah selalu penuh rasa ingin tahu dan tidak mudah menerima suatu pernyataan begitu saja. Berpikir dan mencari jawaban dari suatu pertanyaan, itulah esensi orang berilmu, termasuk pertanyaan eksistensial semacam ‘what is life’.

Paradigma baru dalam sains ini secara umum disebut “complexity science”, yang mempertemukan cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti fisika, matematika, biologi, kimia, neurosains, computer science, evolusi, dan statistik. Malah menurut Azarian, paradigma ini semakin banyak diterima oleh kalangan ilmuwan secara umum. “A paradigm shift,” katanya, seperti yang terjadi ketika manusia memahami bahwa bumi bukan pusat semesta, atau ketika teori Darwin menjelaskan bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari common ancestor.

Mungkin bagi banyak orang paradigma ini tampak baru dan mengejutkan, tapi sebenarnya bagi yang berkecimpung di bidang ilmu tertentu (terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan artificial intelligence) ini sesuatu yang kentara, logis, dan bukan sekadar khayalan sci-fi.

Buku ini terbagi menjadi 3 bagian besar:

“Origins” membahas munculnya kehidupan di planet Bumi. Untuk memahaminya, kita harus memahami konsep-konsep dasar dalam complexity science dan cybernetics (ilmu yang mempelajari pertukaran informasi dalam suatu sistem), seperti termodinamika, self-organization, phase transition, attractor, dan feedback loops.

“Evolution” membahas tentang kemunculan dan evolusi makhluk cerdas.

“Transcendence” membahas tentang kesadaran, free will, dan tujuan kehidupan di alam semesta.

***

Seperti apa sih paradigma sains yang baru ini?

Pandangan sains umumnya reduksionis, artinya menganggap segala sesuatu bisa direduksi menjadi unsur-unsur pembangun terkecilnya. Menurut buku ini, pandangan ini terjadi karena ilmuwan tidak tepat memahami hukum termodinamika kedua.

“Hukum termodinamika kedua berlaku pada sistem tertutup (tidak ada pertukaran materi dengan lingkungannya), sementara alam semesta adalah sistem terbuka dan dinamis,” tulis Azarian. Dalam suatu sistem terbuka dan dinamis, ada aliran energi yang memasuki sistem dan menciptakan ketidakseimbangan sistem, sehingga sistem tersebut mau tidak mau harus menyeimbangkannya melalui suatu ‘energy channel’, dan menghasilkan ‘ampas'(waste) berupa energi panas.

Jadi kehidupan dan makhluk hidup tidak bertentangan dengan hukum termodinamika kedua, karena entropinya tetap naik, tetapi pada saat yang sama SISTEMNYA TETAP TERATUR.

Order, not chaos.

Hal ini dikemukakan tahun 60an oleh Ilya Prigogine, ilmuwan biokimia Belgia pemenang Nobel Kimia 1977. Menurutnya, semesta kita ini jauh dari keseimbangan termodinamika, dengan sumber energi melimpah sehingga mengakibatkan aliran energi keluar masuk sistem terbuka yang tak terhingga banyaknya. Sebagai respon dari aliran energi yang masuk ini, terbentuk pola, organisasi, dan fungsi yang muncul (EMERGE) secara alami, dinamakan ‘dissipative structure’. Struktur disipatif yang semakin lama semakin kompleks dan semakin teratur, pada ambang batas tertentu mengalami phase transition atau perubahan wujud. Fenomena yang muncul ini bernilai lebih dari sekadar gabungan unsur-unsurnya, atau istilahnya “more than the sum of its parts”.

Contohnya seperti hurricane atau tornado. Bagaimana mereka terjadi? Awalnya karena pertemuan dua sistem (udara) yang berbeda: dingin dan panas. Interaksi keduanya menciptakan ketidakseimbangan sistem, dan pada titik tertentu memicu sistem cuaca tersebut untuk SELF ORGANIZING membentuk POLA tertentu, yang terus berputar dalam suatu keteraturan selama jangka waktu tertentu sampai jurang perbedaan energinya berkurang dan kondisinya kembali seimbang. Ini bukan proses ajaib yang membutuhkan kekuatan supernatural, melainkan proses alami yang spontan muncul karena kondisi tertentu.

Fenomena dissipative structure lain yang bisa diamati misalnya petir, reaksi kimia Belousov–Zhabotinsky, dan pola konveksi sel Rayleigh-Benard (google sendiri tampilannya ya).

Selain Prigogine, ilmuwan segenerasi yang juga berpikir dalam paradigma ini adalah Harold Morowitz, ilmuwan biokimia Yale. Dalam bukunya “Energy Flow in Biology” (1968), Morowitz menyatakan bahwa ‘energi yang mengalir dalam sebuah sistem bertindak sebagai pengatur sistem tersebut’. Ia yakin bahwa kunci kehidupan adalah proses metabolisme, yaitu proses perubahan energi.

Kondisi seperti itulah yang memicu munculnya kehidupan di planet Bumi, sehingga pada suatu titik waktu milyaran tahun di masa lalu, terjadi abiogenesis: dari benda mati muncul kehidupan di permukaan planet batu yang panas ini. Hal itu terjadi akibat kondisi ketidakseimbangan energi yang begitu besar (ada aliran energi dari luar yaitu dari Matahari dan/atau panas bumi) yang memicu molekul-molekul di permukaan Bumi untuk ‘berbaris’ mengatur diri mengikuti suatu aturan tertentu sebagai jalan bagi aliran energi dan memungkinkan mereka mengubahnya, supaya kondisi lingkungan kembali seimbang. Tentu awalnya hanya berupa reaksi kimiawi sederhana yang didorong oleh aturan-aturan fisika membentuk pola organisasi tertentu. Namun melalui feedback loop dengan lingkungannya, sistem ini beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (proses dissipative adaptation), mengalami siklus yang semakin lama membuat organisasi dirinya semakin kompleks, yang disebut autokatalisis. Bayangkan siklus seperti ini terjadi bersamaan di segala penjuru planet sebagai respon terhadap planetary stress. Sistem molekul kompleks yang beragam ini lalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu feedback loop, menjadi semakin kompleks levelnya dan memunculkan mikroorganisme.

Hidup muncul dari ‘tanah’, yang mendapat aliran energi besar dari matahari dan/atau panas bumi, kemudian berkembang melalui suatu siklus autokatalisis pengubah wujud energi, membentuk pola keteraturan yang semakin lama semakin kompleks, memunculkan asam amino, protein, sel, organisme multiselular, bahkan sampai memunculkan makhluk berakal seperti manusia.

Hmm…kalau ingat buku “A World Without Soil”, tanah dalam bahasa Ibrani adalah Adam. Jadi tidak salah juga kalau dikatakan kita semua keturunan Adam DAN berasal dari tanah, kan? Jika narasi di agama-agama Abrahamik menceritakan Adam yang digambarkan seperti manusia, mungkin karena kalau dijelaskan proses termodinamika, self-organizing dan autokatalisis, umat manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu nggak bakal ada yang ngerti…

==’wahyu diturunkan dalam bahasamu, supaya kamu mengerti’==

***

Kehidupan adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari 3 hal: dissipative adaptation, autokatalisis, dan perubahan wujud energi yang tidak seimbang.

Kehidupan adalah fenomena emergent, ia muncul secara spontan dan alamiah dalam kondisi tertentu, sebagai respon untuk mempertahankan diri dari kecenderungan disorder melalui proses metabolisme energi.

Ini bukan sekadar teori. Tahun 2004 tim ilmuwan di California melakukan eksperimen autokatalisis, membentuk peptida dari molekul-molekul pembentuk asam amino, membawa ilmu pengetahuan selangkah lebih dekat menciptakan protein, bahan baku makhluk hidup. Tahun 2012, sejumlah ilmuwan di Oregon membangun set autokatalisis berbasis RNA yang mampu menggandakan diri. Memang keduanya belum mencapai level ‘hidup’, namun ini menunjukkan bahwa sistem kimiawi bisa berubah semakin kompleks melalui suatu siklus pengembangan mandiri seperti autokatalisis.

Tapi kan hurricane, tornado dan struktur disipatif yang dicontohkan itu meskipun bergerak dan berpola, tapi nggak hidup dan juga nggak tahan lama? Apa yang membuat kehidupan berbeda dengan fenomena alam lainnya?

Jawabannya adalah agency, dan ketahanan melawan entropi.

Apa itu ‘agency’? Filsuf menyebutnya ‘causal power’. Sulit didefinisikan tetapi ini berkaitan dengan kemampuan memicu rantai sebab-akibat yang baru. Dengannya, organisme mampu ‘melawan’ alam, mengontrol lingkungannya dan berbuat sesuatu. Suatu struktur disipatif yang memiliki causal power akan mampu bergerak mencari jalan sendiri untuk menemukan sumber energi baru jika sumber awalnya berkurang. Bedanya batu dengan makhluk hidup ketika mereka menggelinding ke tempat yang lebih rendah, batu ‘pasrah’ dengan keadaannya, sampai di bawah dia diam saja, sementara makhluk yang mempunyai agency atau causal power, akan menggunakannya untuk ‘melawan’ keadaan, bangkit dan kembali naik ke atas, meskipun tetap juga mengalami tarikan gaya gravitasi.

Agency dan bertahan melawan entropi adalah ‘superpower’ yang hanya bisa dipahami melalui konsep informasi. Superpower kehidupan yang sebenarnya adalah kemampuan mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyalurkan informasi.

Informasi memungkinkan kehidupan untuk terus menghindari entropic decay dengan cara ekstraksi energi, berkembang biak, beradaptasi, dan belajar. Ini tidak hanya berlaku di level individu, melainkan juga di level yang lebih tinggi (komunitas, masyarakat, ekosistem, biosfer). Biosfer Bumi ini, di mana manusia adalah salah satu spesies anggotanya, juga sebetulnya adalah suatu jaringan information-processing, error-correcting, dan problem-solving dengan cakupan global yang saling terkait, yang berusaha mempertahankan diri dari entropic decay.

Makhluk hidup memiliki blueprint berupa DNA, berisi informasi yang mendikte struktur/pola makhluk seperti apa yang dibangun oleh ‘resep’nya. Informasi ini diproses di dalam organisme sebagai panduannya berkembang dan menjalankan hidup. Dalam perkembangan dan interaksinya dengan lingkungan, organisme yang bersangkutan menjalankan problem solving yang terus diupdate dalam sebuah feedback loop untuk meminimalkan error, dengan kata lain, organisme itu belajar.

“An increase in knowledge equates to a reduction in ignorance.”

Kemudian informasi yang didapat diteruskan melalui replikasi/reproduksi, dan pada organisme level tinggi, dengan transfer ilmu pengetahuan melalui bahasa dan teknologi.

Di sini kita memasuki konsep evolusi. Umumnya evolusi dipahami dalam konteks teori Darwin, tentang seleksi alam ‘survival of the fittest’. Namun jika ditilik lebih dalam, evolusi pada dasarnya adalah proses seleksi informasi. “Fittest” bukan berarti yang paling kuat, paling pintar, atau paling super. Ia hanya berarti paling cocok dengan lingkungan di mana dia berada, paling optimal dalam konteksnya.

Evolusi terjadi di berbagai level, dan semua merupakan proses trial and error, proses seleksi ‘signal from noise’, proses belajar alam semesta untuk mencari kondisi yang paling optimal untuk survival.

Kehidupan adalah sistem pemroses informasi yang mencari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan agar tetap survive. Dengan kata lain, kehidupan adalah SISTEM KOMPUTASI.

Komputasi dalam konteks biologi disebut ‘cognition’, yang pada intinya adalah perilaku adaptif terhadap lingkungan yang unpredictable, dan kemampuan kognisi inilah yang biasanya dimaksud jika bicara tentang kecerdasan. Ya, bakteri juga punya kognisi, meskipun primitif. Kemampuan kognisi makhluk hidup memungkinkannya membuat keputusan berdasarkan input informasi dari lingkungannya, dan ini adalah suatu bentuk kontrol.

Sistem yang dapat melakukan kontrol dinamakan sistem sibernetika, dan suatu sistem sibernetika MEMPUNYAI TUJUAN, atau GOAL ORIENTED, yaitu bergerak menuju keadaan yang lebih optimal. Penjelasan tentang tujuan suatu fenomena dalam bahasa filsafat disebut teleologi.

Pandangan reduksionis biasanya beranggapan bahwa munculnya kehidupan di bumi adalah ‘random luck’, ‘statistical fluke’, tidak signifikan dalam konteks kosmos, tidak punya tujuan, dan akan hilang juga nantinya karena segala sesuatu bergerak menuju ketidakteraturan. Karena itu pandangan ini menolak teleologi. Ilmuwan dengan pandangan reduksionis umumnya sangat anti dengan konsep ‘semesta yang punya tujuan’, apalagi karena umumnya teleologi berkaitan erat dengan agama. Seolah-olah sains haruslah berseberangan dengan agama.

Tapi sains modern menemukan bahwa semesta ini ternyata ada tujuannya, yaitu terus bergerak menuju level sistem yang lebih kompleks, lebih harmoni, lebih stabil, dan lebih tinggi, dalam suatu proses yang berkelanjutan hingga waktu yang tak terbatas (infinity), yang senafas dengan konsep teleologi dalam spiritualitas dan agama. Apakah para reduksionis ini akan bersikukuh menolaknya karena masalah ideologi?

Saya jadi ingat Carlo Rovelli di bukunya Helgoland menyatakan, bahwa ilmuwan harus siap mengubah cara pandangnya, termasuk pandangan metafisika, ketika ia mempelajari hal baru.

“I believe that we need to adapt our philosophy to our science, and not our science to our philosophy.”

“Tidak benar bahwa spiritualitas tidak kompatibel dengan sains,” tulis Azarian. “Spiritualitas bisa diartikan sebagai rasa ketersambungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.” Carl Sagan pernah menyatakan bahwa “Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality.”

Namun begitu,selain membuat pandangan reduksionis berpikir ulang, complexity science juga berefek sama terhadap pandangan atau tafsiran tradisional dalam agama, terutama tafsiran literal.

Dalam bukunya The Universe In A Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality, Dalai Lama menyatakan bahwa jika hasil temuan sains bertentangan dengan kitab, itu berarti ‘teori sains’ dalam kitab sudah usang, dan kita selayaknya memperbaruinya dan menerima temuan sains terkini. Bahkan di situs resminya, Dalai Lama menekankan bahwa sains dan Buddhisme sama mencari kebenaran dan pemahaman tentang realitas, maka “Dengan belajar dari sains mengenai hal-hal yang sains lebih paham, saya yakin ini memperkaya wawasan Buddhisme.”

Kesimpulan buku ini, complexity science memahami alam semesta sebagai suatu proses membangun kesadaran yang terus naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dan berlangsung terus menerus, sebab sains dan matematika yang mendasarinya, adalah tidak lengkap (konsekuensi teorema ketidaklengkapan Gödel) sehingga harus naik terus ke level yang tak terhingga. Dan manusia berperan penting di dalamnya, karena semesta belajar mengenal ‘diri’nya JUSTRU MELALUI KITA. Bagaimana cara manusia sebagai makhluk cerdas ‘membantu’ semesta mencapai tujuannya? Dengan berkolaborasi, saling bekerjasama dan bahu membahu dalam mencapai ‘the greatest good for the greatest number of people’. Bukankah ini yang dimaksud “menjadi rahmat bagi semesta alam”?

“We are a way for the cosmos to know itself,” kata Carl Sagan.

Mengingatkan saya pada hadits qudsi “Aku adalah harta yang tersembunyi, dan Aku ingin dikenal, maka Aku ciptakan makhluk, yang dengannya Aku dikenal.”